„Gesundheitskompetenz ist als Prädiktor für den Gesundheitszustand einer Person aussagekräftiger als Einkommen, Beschäftigungsstatus, Bildungsniveau, Rasse oder Ethnie.“ (Kickbusch et.al., 2016, S.10) Die österreichische Bevölkerung ist vergleichsweise unzureichend gesundheitskompetent. Woran kann das liegen, wo ist anzusetzen? Die Hebung der Gesundheitskompetenz wird zu einer zunehmend verfolgten Strategie für Gesundheit und gegen Krankheit auch in Österreich.

Offen dabei, geht es um die Stärkung der Menschen als Subjekte oder um deren Funktionieren als Objekte im Gesundheitssystem.

Die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung, gemessen an der Erwartung von beschwerdefreien Lebensjahren, ist vergleichsweise schlecht. Sowohl Frauen wie Männer liegen mit 57 Lebensjahren deutlich unter dem EU-Schnitt von 64 Lebensjahren (siehe). Der European Health Literacy Survey weist für die österreichische Bevölkerung eine vergleichsweise schlechte Gesundheitskompetenz aus. Lediglich 43,6% haben eine exzellente (überhaupt nur 9,9%) oder eine ausreichende Gesundheitskompetenz (siehe Folie 14). Zwischen diesen beiden schlechten Befunden wird ein Zusammenhang gesehen, der in den Österreichischen Gesundheitszielen bis 2032 seinen Niederschlag findet.

Gemäß Gesundheitsziel 3 soll die Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung gestärkt werden, da diese eine Grundvoraussetzung für Gesundheit und Chancengerechtigkeit ist: Sie unterstützt die Menschen dabei, im Alltag selbständig gesundheitsbezogene Entscheidungen zu treffen. Es gilt einerseits die Orientierung im Gesundheitssystem zu vereinfachen und andererseits die persönlichen Kompetenzen und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen zu stärken. (siehe)

Die Österreichische Plattform für Gesundheitskompetenz (ÖPGK) umschreibt Gesundheitskompetenz in Anlehnung an die Definition des European Health Literacy Consortiums:

Gesundheitskompetenz ist verknüpft mit allgemeiner Bildung und umfasst das Wissen, die Motivation und die Fähigkeiten von Menschen, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im Alltag in den Bereichen Gesundheitsförderung (zur Erhaltung und Stärkung der Gesundheit), Prävention (zur Vorbeugung von Beschwerden oder Erkrankungen) und Krankenversorgung (bei bestehenden Beschwerden oder Erkrankungen) Entscheidungen treffen zu können, die zur Erhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit während des gesamten Lebensverlaufs beitragen. Gesundheitskompetenz ist einerseits eine Frage der persönlichen Fähigkeiten, hängt aber andererseits von den Anforderungen der Umgebung an diese Fähigkeiten ab.

Diese Definition geht über das ursprüngliche Konstrukt der Gesundheitskompetenz hinaus, indem es nicht mehr ausschließlich die ausreichende (An)Passung der Menschen ins Gesundheitssystem fokussiert. Ähnlich dem Capabilities Approach werden kombinierte Fähigkeiten (vgl. Nussbaum, 2015, S.29f) in der Gesundheitskompetenz gesehen, persönliche (interne) Fähigkeiten in Verbindung mit den Möglichkeiten diese im Gesundheitssystem (Umfeld) zur Geltung zu bringen. Allerdings lässt sich nicht erkennen, dass hinter diesem Konstrukt von Gesundheitskompetenz der Mensch entsprechend dem Capabiltities Approach auch als Zweck betrachtet wird.

Die Definition von Gesundheitskompetenz durch Nutbeam (2000) erweitert den Fokus der Betrachtung um die Fähigkeit der Menschen sich kritisch einzubringen. Neben der funktionalen (Gesundheitssystem bedarfsgerecht in Anspruch nehmen können) und der interaktiven (mit den Gesundheitspersonal besser kommunizieren können) Gesundheitskompetenz führt Nutbeam als dritte Ebene die kritische Gesundheitskompetenz ein. Diese befähigt Menschen sich bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen selbstbestimmt einzubringen. Darin wird eine Chance auf Verbesserung der PatientInnen-Orientierung und zur Qualitätsentwicklung gesehen (vgl. Klemperer, 2015, S.41).

Annäherung an ein Verständnis von Gesundheitskompetenz

Im und um das Gesundheitssystem hat sich Health Literacy zu einem forcierten Gestaltungsfeld entwickelt, es fehlt jedoch ein allseits anerkanntes Verständnis. Im Newsletter Mai 2020 der European Public Health Association findet sich der Link zu einem chinesische Klärungsversuch des Verständnisses (What is the meaning of health literacy? A systematic review and qualitative synthesis). Die Review über 34 Originalstudien liefert (für China wohl wenig überraschend) ein rein funktionales Verständnis.

Gründe für die Setzung des Schwerpunktes Gesundheitskompetenz sind zu vermuten:

- in der Entsprechung des funktionalen Konzepts mit dem neoliberalen Abschieben der Verantwortung auf den/die Einzelne,

- in der (Ver)Blendung, eine Effizienzsteigerung im Krankheitenbewältigungsapparat sei damit ohne Veränderungen der (Macht)Strukturen zu erreichen,

- in den Möglichkeiten anhand entwickelter Messungen zielgerichtet tätig zu werden,

- in der Hoffnung damit den Fokus auf die Verhältnisse im Gesundheitssystem richten zu können,

- aber auch in der Vielzahl der Belege des Einflusses der Gesundheitskompetenz auf die Gesundheit der Bevölkerung.

Um sich das Konstrukt Gesundheitskompetenz zu erschließen bieten die Begrifflichkeiten einen ersten Ansatz.

Kompetenz

In Entsprechung des englischen Begriffs Literacy weist Kompetenz in Richtung Fähigkeiten und Fertigkeiten, in einem Gebiet Probleme zu lösen. In der Pädagogik ist das Verständnis von Kompetenz von dem von Franz E. Weinert (2001) entwickelten Begriff geprägt. Demgemäß sind Kompetenzen "die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können." (Bifie) Kompetenzen gehen somit über gelerntes Wissen hinaus, auch über zusätzlich antrainierte Fertigkeiten. Damit die Lösung des Problems angegangen wird, braucht es die Motivation und den Willen zur Umsetzung (Volition), sowie die Einsicht im sozialen Gefüge dafür zuständig bzw. berechtigt zu sein. In einem pädagogischen Verständnis umfasst demnach der Bedeutungskern von Kompetenz Fähigkeiten, Bereitschaft und Zuständigkeit (Wikipedia).

Das bedeutet für den Kompetenzerwerb, dass Kompetenzen „... erst in einem spezifischen Zusammenspiel von Wissen und Fertigkeiten, Motivation und Volition und persönlichen Werten wie z.B. der Übernahme von Verantwortung entstehen. Deshalb können Kompetenzen nicht gelehrt werden, sondern Individuen eignen sich diese selbst an.“ (Bitzer/Spörhase, 2015, S.30) Ein von Paulo Freire (1985, S.57ff) als Bankierskonzept der Erziehung bezeichnetes Vorgehen eignet sich demnach nicht zum Aufbau von Kompetenz; Informationen in die Menschen gleich Behälter abzufüllen, sie als Spareinlagen anzulegen, schafft keine Kompetenzen.

So ist es dann auch nicht möglich, die Kompetenzen der Menschen durch Abfragen der eingelegten Informationen zu messen. Da sich Kompetenz aus Können (Wissen, Fertigkeiten) und Wollen (Bereitschaft, Zuständigkeit) speist, reicht es für die Beurteilung der Problemlösungsfähigkeit nicht, das Können nachzuweisen oder den Willen abzufragen. Die Kompetenzen werden erst in der praktischen Ausübung, in der Performanz, sichtbar und über die erzielten Wirkungen beurteilbar.

Neben dem fähigkeitsbezogenen Verständnis gibt es noch ein zuständigkeits-/berechtigungsbezogenes Verständnis von Kompetenz - Kompetenzen als Rechte und Pflichten. Gemäß der Organisationslehre legitimieren Kompetenzen einen Stelleninhaber oder Funktionsträger, Handlungen zur ordnungsgemäßen Erfüllung der gestellten Aufgabe vorzunehmen und verpflichten ihn, hierfür die Verantwortung in Form einer Rechenschaft zu übernehmen (Wikipedia). Diese Zuständigkeit war bereits beim pädagogisch geleiteten Zugang zu Kompetenz von Bedeutung – Voraussetzung für die Ausübung der Fähigkeiten sei, dass sich die Person im sozialen Kontext für die Problemlösung/Aufgabe auch zuständig sieht. In der Betriebswirtschaftslehre umschreibt das Kongruenzprinzip den Grundsatz, dass die Verantwortung für eine Aufgabe untrennbar mit den dafür erforderlichen Befugnissen verbunden ist. Die Rechte und Verantwortlichkeiten müssen ausreichend sein, die erforderlichen Informationen verfügbar, um die gestellte Aufgabe erfüllen zu können (Wikipedia).

Für den Kompetenzbegriff erschließt sich daraus, dass in einer Gemeinschaft bei Zuordnung der Verantwortung an Individuen, diesen die erforderlichen Informationen bereitgestellt und vor allem auch ausreichend Rechte zuerkannt werden müssen. Andernfalls ist mit Problemen im Zusammenwirken (da wider den Erkenntnissen der Organisationlehre) und beim Einbringen der Fähigkeiten durch die Individuen (da wider dem Gerechtigkeitsempfinden) zu rechnen.

Gesundheit

Alle sprechen von Gesundheit, meinen dabei aber Verschiedenes; insbesondere ist die Sicht auf das Verhältnis von Gesundheit zu Krankheit divergierend. Die Begriffsbestimmungen spiegeln die zugrunde liegenden disziplinären Orientierungen wider (siehe BZgA-Leitbegriffe). Aus der biomedizinischen Perspektive ist Gesundheit das Fehlen von Krankheit und wird von Gesundheit gesprochen, geht es im Grunde um Erkrankungen. Aus der salutogenetischen Perspektive sind Gesundheit und Krankheit nicht alternative Zustände, sondern gedachte Endpunkte eines gemeinsamen Kontinuums (siehe BZgA-Leitbegriffe). Aus der Perspektive der Gesundheitsförderung sind Gesundheit und Krankheit voneinander unabhängige Dimensionen, umschreibt Ersteres die Ressourcen und Potenziale der Menschen, geht es bei Letzterem um Risiken und Defiziten; ein Mensch kann sowohl gesund als auch krank sein (beeindruckende Beispiele finden sich in Selbsthilfegruppen). Gesundheit wird in diesem Verständnis „von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt ... Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen.“ (WHO Ottawa Charta, S.5)

Aus der Perspektive der Gesundheitsförderung (im Verständnis der WHO Ottawa Charta) ist für die Gesundheit „notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können.“ (WHO Ottawa Charta, S.1) Es geht um Selbstbestimmung über und Befähigung für die eigene Gesundheit, somit um Kompetenz. Gesundheitskompetenz erscheint als Pleonasmus.

Funktionieren vs Selbstbestimmung, Krankheit vs Gesundheit

Es macht einen Unterschied, ob nur dem gezeigten Verhalten des Menschen oder auch den diesem zugrundeliegenden Möglichkeiten die Aufmerksamkeit gilt. Der Capabilities Approach von Amartya Sen und Martha Nussbaum unterscheidet Tätigsein (functioning) und Fähigkeiten (Capabilities). „Zwischen einer Strategie der Beförderung einer gesunden Lebensführung und einer Beförderung von Fähigkeiten zur gesunden Lebensführung besteht ein großer moralischer Unterschied - die letztere und nicht die erstere respektiert die Wahlentscheidungen, die Menschen hinsichtlich ihrer Lebensweise treffen.“ (Nussbaum, 2015, S.34)

Es ist aber nicht nur eine Frage der Moral, ob den Menschen ein selbstbestimmtes Handeln zugestanden wird; wie die oben ausgeführte Definition von Kompetenz wiederspiegelt bedarf es entsprechend der Erkenntnisse der Sozialwissenschaften der Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln. Große Teile der Naturwissenschaften (speziell Medizin), zuletzt befeuert durch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung, meinen aus einer Haltung des Wissenden heraus, nur zum „richtigen“ Verhalten führen zu müssen; folgen die Menschen nicht von selbst, sind die Rezepte Verpflichtung, Bonus-Malus oder auch (digitale) Manipulation.

Respektiert und fördert man das Vermögen der Menschen zur Selbstbestimmung, öffnen sich um das Konstrukt Gesundheitskompetenz zwei Gegensatzpaare.

>> Kompetenz erweitert sich vom reinen „Funktionieren“, dem Befolgen von von anderen als richtig bewerteter Vorgaben, zu einem „selbstbestimmten“ Lösen (auch gemeinsam mit anderen) sich ergebender Aufgaben.

>> Gesundheit wird zu einer von Krankheit unabhängigen Quelle für ein selbstbestimmtes Leben.

|

selbstbestimmt |

Gesundheits- |

Gesundheits- |

|

funktionierend |

Gesundheits- |

Widerspruch |

|

krank / nicht-krank |

nicht-gesund / gesund |

Die sich öffnenden vier Felder ermöglichen eine Schärfung des Verständnisses von Gesundheitskompetenz bzw. der Abgrenzung gegenüber anderen Konzepten:

- Das oben ausgeführten Verständnis von Gesundheit als Fähigkeit, das Leben eigenständig zu gestalten, steht im Widerspruch zu einem Funktionieren entlang von anderer bestimmter Vorgaben.

- Die ursprüngliche Auffassung von Health Literacy findet sich im Feld der Bearbeitung des Unterschieds Krank/Nicht-krank und dem Funktionieren der Menschen entsprechend der Erkenntnisse und Vorgaben des Krankheitenbewältigungsapparats. Indem die Menschen über einen Mix an erforderlichem Wissen und Fähigkeiten verfügen, können sie den System-Maßstäben entsprechend versorgt werden bzw. kann das etablierte Gesundheitssystem effizienter seine Ziele verfolgen und erreichen. Das Gesundheitssystem setzt die Standards und Anforderungen entlang den (primär biomedizinischen) Erkenntnissen ihrer Wissenschaften und ihrer (Selbsterhaltungs)Logiken. Die das Gesundheitssystem Nutzenden befolgen die Vorgaben; effizienzsteigernd ist dabei, wenn die Menschen diese eigenständig finden, verstehen und beurteilen und dann im Sinne des Systems anwenden.

In der Medizin findet sich Compliance als Oberbegriff für das kooperative Verhalten von PatientInnen (Wikipedia), getragen von einer paternalistischen Haltung. „Compliance“ erscheint daher passend für das Feld Funktionieren/Krankheit. (Zuletzt wird Compliance zunehmend durch Adherence ersetzt, da letzteres Konstrukt eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse und Sachzwänge der PatientInnen vorsieht; Adherence geht somit schon etwas in Richtung selbstbestimmt).

Wenngleich es in diesem Feld um Krankheitenbewältigung geht und die Bezeichnung dieses Zugangs eigentlich Krankheitenbewältigungs-Compliance lauten sollte, wird aus Gründen der begrifflichen Einfachheit und der Vermeidung einer negativen Konnotation durch die Beifügung von „Krankheit“ die Bezeichnung Gesundheits-Compliance gewählt. - „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.“ (WHO Ottawa Charta, S.1). „Grundlegende Bedingungen und konstituierende Momente von Gesundheit sind Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit.“ (WHO Ottawa Charta, S.2) Gesundheitsförderung entsprechend der Ottawa Charta hat nicht die Bewältigung (Vermeidung, Früherkennung, Therapie, Rehabilitation) von Krankheiten im Fokus, es geht um den Ausbau und die Festigung der Ressourcen und Potenziale der Menschen, um Empowerment. Empowerment meint nicht nur die Befähigung von einzelnen oder Gruppen, sondern auch deren Ermächtigung, das Zuerkennen von Rechten. Nachdem die Verhältnisse maßgeblich Einfluss auf die Gesundheit (und auch Krankheit) haben, sollen die Menschen Kontrolle über ihre Lebensumstände erlangen. Von der Gesellschaft verlangt die Gesundheitsförderung die Gestaltung der verschiedenen Umwelten (health in all policies), sodass die Menschen ihre Fähigkeiten (capabilities) verwirklichen können. Es sind hohe Ansprüche, die die Gesundheitsförderung an die Gesellschaft, insbesondere auch an das Gesundheitssystem, den Krankheitenbewältigungsapparat stellt. Den Menschen Entscheidungsmacht zuzuerkennen, sie zu Mitgestaltenden zu machen, erhöht die Komplexität in den Systemen und schwächt die Mächtigen. Zudem führt erfolgreiche Gesundheitsförderung nicht zu Wirtschaftswachstum und Profit, vielmehr ist zu anzunehmen, dass die Menschen durch ein gewonnenes inneres Gleichgewicht von der Habsucht lassen können. Kein Wunder, dass die Gesundheitsförderung einen schweren Stand hat, mehr mit dem Überleben als mit der Entfaltung seiner Disziplin zu kämpfen hat.

- Das Bearbeitungsfeld Selbstbestimmt/Krank-Nicht-krank findet sich zwischen den Polen Gesundheits-Compliance und Gesundheits-Förderung. Während Ersteres auf die bessere Einpassung der Menschen ins Gesundheitssystem zielt, forciert Letzteres die Entwicklung der Potenziale der Menschen und die menschenorientierte Verhältnisgestaltung.

Die Variablen im Feld „Gesundheits-Kompetenz“ sind

>> Qualifizierung der das Gesundheitssystem Nutzenden,

>> Entwicklung ihrer Fähigkeiten zur Problemlösung und Entscheidungsfindung,

>> Aufwertung der Nutzenden-Rolle zum „Active Agent“ - vom Risikofaktor zum Handelnden und Mitgestaltenden (vgl. Abel, 2015, S.14),

>> Schaffung faktischer Optionen zur Partizipation und Verbriefung von Rechten für die Nutzenden (vgl. Bitzer/Spörhase, 2015, S.24),

>> Rückstellung der Eigeninteressen im System hinter die Interessen der das Gesundheitssystem Nutzenden (vgl. Klemperer, 2015, S.44) sowie

>> Weiterentwicklung der Strukturen und Abläufe zwecks Erleichterung der Orientierung, Inanspruchnahme und Bewertung durch die Nutzenden.

Ob und wieweit die Variablen bearbeitet werden, wo die Gesundheits-Kompetenz zwischen Gesundheits-Compliance und Gesundheits-Förderung zu liegen kommt, ist von den (zugestandenen) Beharrungskräften des etablierten Gesundheitssystems abhängig. Da die Forderung nach Orientierung des Gesundheitssystems an den Nutzenden im Widerspruch zu einer Reihe von Leitbildern, Verhaltensmustern und Organisationsabläufen bei Institutionen und Professionen des Gesundheitswesens steht (Klemperer, 2015, S.42), wird es des Drucks von außen bedürfen; auch offenkundige Probleme des Gesundheitssystems – dürftige Gesundheit in Österreich (gemessen in Healthy Life Years; siehe), hohe Kosten, Benachteiligung sozial Schwacher – erscheinen als zu wenig. Das Gesundheitssystem reagiert auf den Leidensdruck, es fordert und fördert die Befähigung der Nutzenden, und zeigt sich nicht abweisend zu Initiativen für „gesundheitskompetente“ Organisationen; das Machtgefüge bleibt jedoch unberührt.

__

Wirkung von unzureichender Gesundheitskompetenz

„Menschen können ihr Gesundheitspotenzial nur dann weitestgehend entfalten, wenn sie auf die Faktoren, die ihre Gesundheit beeinflussen, auch Einfluss nehmen können.“ (WHO Ottawa Charta, S.2) Mit Gesundheitskompetenz sind die Fähigkeiten, die Bereitschaft und die Zuständigkeit bezeichnet, die es den Menschen möglich machen, Einfluss im Gesundheitssystem bzgl. ihrer Gesundheit, ihrer Erkrankungen zu nehmen. Die Gesundheitskompetenz wird in der Performance, in der der Erzielung selbstbestimmter Wirkungen sichtbar.

Nachweise der Wirkung einer unzureichenden Gesundheitskompetenz liegen in zunehmender Zahl vor (allerdings bei unterschiedlichem Verständnis von Gesundheitskompetenz). So wirkt sich begrenzte Gesundheitskompetenz (gemessen an der Lesekompetenz) in einer reduzierte Teilnahme an gesundheitserhaltenden und Früherkennungs-Aktivitäten, in risikoreicheren gesundheitsbezogenen Entscheidungen, in geringerer Therapiemotivation, mehr Klinikeinweisungen und höherer Morbidität und vorzeitigen Tod aus (Kickbusch et.al., 2016, S. 10). Menschen mit eingeschränkter Gesundheitskompetenz landen öfter im Krankenhaus oder beim ärztlichen Notdienst. Sie empfinden ihren Gesundheitszustand als schlecht und leiden öfter unter chronischen Krankheiten. ExpertInnenschätzungen sehen ein mehr von drei bis fünf Prozent der Gesamtgesundheitskosten durch mangelnde Gesundheitskompetenz (Vasak, 2020, S.49). Begrenzte Gesundheitskompetenz geht einher mit sozialer Benachteiligung (Kickbusch et.al., 2016, S. 10f), soziale Benachteiligung hat einen eindeutigen Zusammenhang mit schlechterer Gesundheit (Habl et.al., 2014, S.262).

Ursachen unzureichender Gesundheitskompetenz

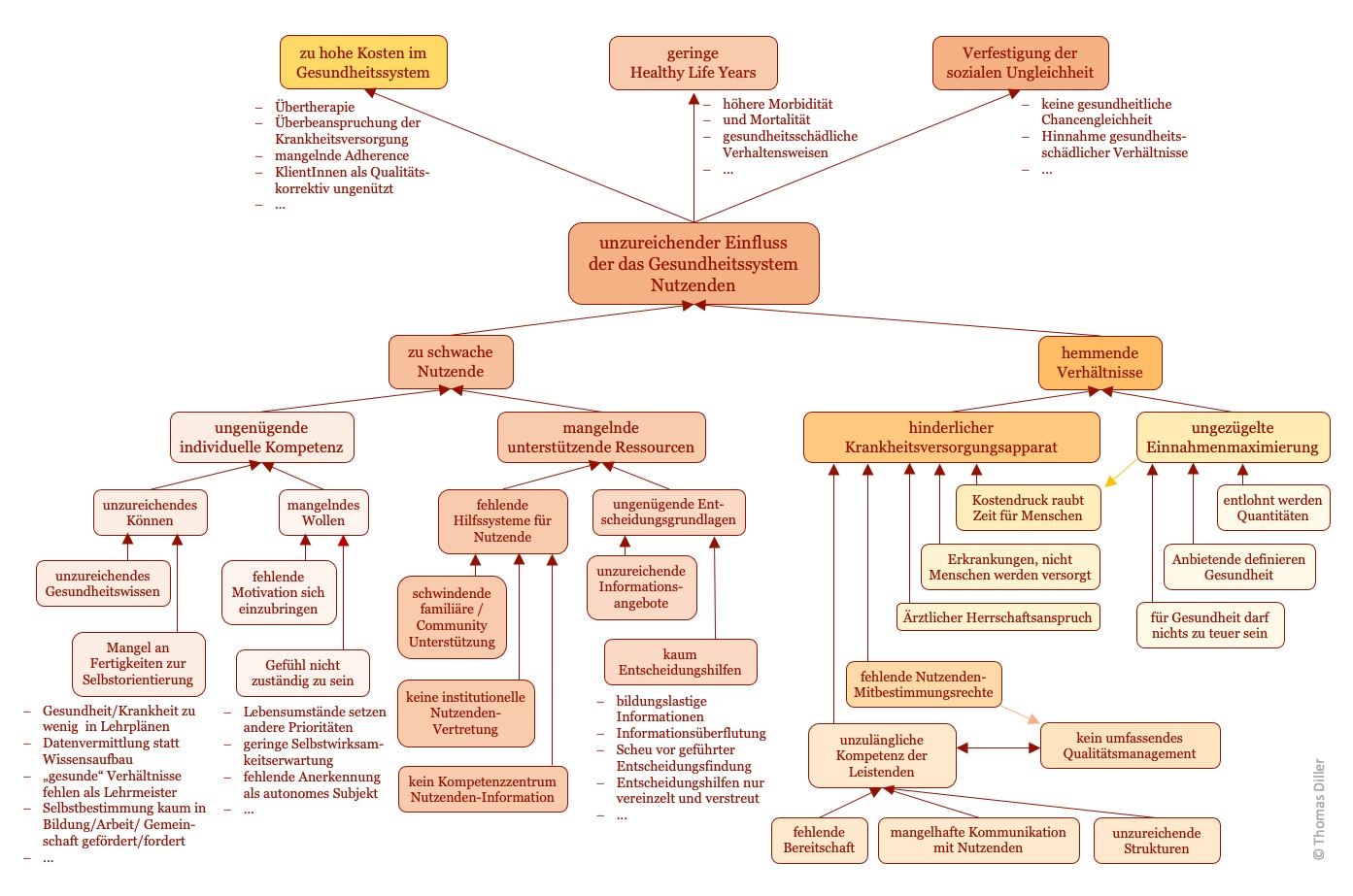

Woran liegt es, dass die Menschen unzureichend Einfluss auf die Bewältigung (Vermeidung, Früherkennung, Therapie, Rehabilitation) von Krankheiten nehmen? Das kann sowohl an den Menschen selbst, an ihrem Verhalten wie an den ihre Gesundheit determinierenden Verhältnissen, als auch an den Strukturen und Abläufen des Gesundheits/Krankheitenbewältigungs-System liegen.

Nachstehender Problembaum versucht eine Annäherung und Systematisierung.

Unmittelbare Ursache für den unzureichenden Einfluss der Menschen im Gesundheitssystem liegen in der Schwäche der Nutzenden (fehlende Potenziale und Ressourcen) Einfluss auszuüben sowie in die Einflussnahme hemmender Verhältnisse im Gesundheitssystem.

Dabei resultiert die fehlende Stärke zur Einflussnahme aus der ungenügenden individuellen Kompetenz der Menschen sowie aus einem Mangel an sie unterstützender Ressourcen. [Einschub: In Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber ihren Mitgliedern ist diese unzureichende Unterstützung der Menschen ein großes Versäumnis. Die Vorstellung, dass alle Menschen, unabhängig von grundlegenden, angeborenen Fähigkeiten oder Schicksalsschlägen, ausreichend zur Sicherung ihrer Interessen im Gesundheitssystem qualifiziert werden können, ist verfehlt. Die Gemeinschaft muss den Menschen Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie für den Umgang mit den Verhältnissen des Gesundheitssystems stärken, ihnen Einfluss ermöglichen. Diese Leistung dem Krankheitenbewältigungsapparat - dem die Verhältnisse maßgeblich Prägenden - zu überantworten, schwächt die Nutzenden, es verstärkt ihre Abhängigkeit und verdeckt ihre Bedeutung als Qualitätskorrektiv für den Apparat].

Um Einfluss nehmen zu können, müssen die Verhältnisse das zulassen. Dabei können die Abläufe und Strukturen entgegenstehen, indem sie zu kompliziert sind oder keine Einflussnahme vorsehen. Die Einflussnahme der Nutzenden liegt zudem nicht im Interesse der das Gesundheitssystem Steuerenden. Kritische, selbstbestimmte Nutzende machen das System durch ihren freien Willen komplexer, Macht- und Profitinteressen werden beeinträchtigt.

Ungenügende individuelle Kompetenz

Zum Grundeinmaleins der Begleitung von Menschen zählt, dass man im Falle dessen Scheiterns bei der Lösung einer Aufgabe differenziert hinsieht, ob es am Können und/oder am Wollen der Person lag. Wenn die Person nicht will, helfen noch so viele Schulungsmaßnahmen nicht, wenn die Person nicht kann, wird Motivation oder Machtausübung auch keinen Erfolg bringen.

Unzureichendes Können

Das Können des Individuums baut auf seinem/ihrem Wissen und ihren/seinen Fertigkeiten auf. Dass die Verhältnisse erst deren Einsatz zulassen bzw. ermöglichen müssen, sei an dieser Stelle ausgeklammert.

Die Verhältnisse begrenzen aber nicht nur die Ausübung der erworbenen Fähigkeiten, sie prägen schon vorab die Ausgangssituation der Menschen Fähigkeiten zu entwickeln. Der Blick darf nicht auf ein fiktives neutrales Individuum und dessen Lernbedarf gerichtet sein. Gerade Gruppen mit niedrigem sozialem Status, schlechten Gesundheitsstatus sowie hohem Alter haben einen größeren Anteil mit geringer Gesundheitskompetenz (Kickbusch et.al., 2016, S.20f). Um Chancengleichheit zu ermöglichen bedarf es angepasster Zugänge.

Wissen

Das Gesundheitskompetenz-Messinstrument des European Health Literacy Survey als Maßstab nehmend, worüber Menschen Informationen in Hinblick auf Gesundheit und Krankheit benötigen, ergibt sich folgender Wissens-Bedarf (Pelikan, 2013, S.27):

- Symptome von Krankheiten, Therapien für Krankheiten, Handeln bei medizinischem Notfall, professionellen Hilfe bei Erkrankung,

- Unterstützungsmöglichkeiten bei ungesundem Verhalten oder psychischen Probleme, empfohlene Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen, Vermeidung von Gesundheitsrisiken und deren Vermeidung,

- gesundheitsfördernde Verhaltensweisen (wie Bewegung, Ernährung), Verhaltensweisen für psychisches Wohlbefinden, Gestaltung einer gesundheitsförderlichen Wohnumgebung, politische Veränderungen, die Auswirkungen auf eigene Gesundheit und Wohlbefinden, Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz.

Durch ausreichende Vermittlung dieser Fakten an die Menschen, optimal über Gesundheitserziehung in Kindergarten und Schule, wäre die notwendige Gesundheitskompetenz geschaffen. Denn mangelnde Edukation wird als wesentliche Ursache der Probleme mit der Gesundheitskompetenz gesehen (Vasak, 2020, S.50).

Aber liegt das Problem allein in zu wenig gesundheitsrelevanter Lerninhalte in den Lehrplänen? Die Defizite bei der individuellen Gesundheitskompetenz finden sich vor allem bei sozial Benachteiligten; es ist zu vermuten, dass es nicht so sehr um die Menge der Inhalte geht. Die vergleichsweise schlechten Bildungsergebnisse des österreichischen Bildungssystem (BMASGK, 2019, S.24f) weisen auf ein systemisches Problem hin.

Zu kennen, wie etwas ist, („knowing that“) hat mit Wissen nichts zu tun, es sind lediglich Daten (Willke, 2001, S.12). Für den Menschen (wie für alle Systeme) sind die vermittelten Erkenntnisse der Wissenschaften Fakten, die wahrgenommen werden, aber nichts bedeuten. Haben die Daten aufgrund von im Menschen verankerter spezifischer Relevanzkriterien für diese/n Bedeutung, werden sie für ihn/sie zu Informationen (Willke, 2001, S.8). Aus den Informationen wird Wissen durch Verknüpfung mit bedeutsamen Erfahrungen, die der Mensch in seinem/ihrem Gedächtnis speichert und verfügbar hält (Willke, 2001, S.11). Es braucht somit mehr als die Vermittlung gesundheitsrelevanter Lerninhalte, diesen muss von den Empfangenden Bedeutung beigemessen und sie müssen mit gemachten Erfahrungen verknüpft werden.

Die den Gesundheitsfakten beigemessene Bedeutung ist von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht, sozioökonomischer Status und Alter (Faltermaier, 2016, S.235), von der jeweiligen Lebenswelt (Abel, 2015, 17) und vom sozial konstruierten und zutiefst von sozialen Prozessen geprägten Laienverständnis von Gesundheit und Krankheit bestimmt (Faltermaier, 2016, S.229). So zeigen sozialwissenschaftliche Befunde, dass jedes Milieu eine spezifische Einstellung und Haltung zur eigenen Gesundheit hat, diese kultiviert und tradiert (Wippermann/Möller-Slawinski, 2011, S.37). Ohne der grundsätzlichen Anerkennung des Erfordernisses der von den Menschen bestimmten Relevanz und ohne bei der Vermittlung auf die jeweiligen Besonderheiten einzugehen, wird die Bildung von Gesundheitswissen nicht erfolgreich sein.

Die Verknüpfung der gesundheitsrelevanten Inhalte mit praktischen Erfahrungen ist pädagogisches Grundhandwerk. Hinderlich für die Wissensbildung sind widersprechende Erfahrungen aus der Vergangenheit oder Gegenwart - die soziale Praxis der Bewältigung der Herausforderungen des Lebens oder belastende, einschränkende Verhältnisse, die die Menschen erleben müssen. Förderlich sind Verhältnisse, die den Menschen die Möglichkeit des Erlebens der positiven Wirkung der vermittelten Inhalte bieten oder ihnen Chancen eröffnen, die vermittelten Informationen im normalen Alltag auszuprobieren. Durch „gesunde Verhältnisse“ erwerben die Menschen Gesundheitskompetenz (Bitzer, Spörhase, 2015, S.26).

Um den Gesundheitswissensaufbau zu forcieren sollte man sich demnach nicht nur auf Orte der Bildung konzentrieren, sondern auch die Lebens- und Arbeitswelten der Menschen dahingehend entwickeln, dass die erlebte Praxis Erfahrungen für ein gesundes Leben und die optimale Bewältigung von Krankheiten ermöglicht. Von besonderer Bedeutung ist dabei das familiäre Umfeld, die umgebende Community.

Fertigkeiten

Für die Wissensbildung förderlich ist das praktische Tun, für den Erwerb von Fertigkeiten ist das Sammeln von Erfahrung unverzichtbar. In einem Zyklus aus Aktion und Reflektion werden die Fertigkeiten (an)trainiert. Fertigkeiten, die in der täglichen Praxis nicht mehr gebraucht werden oder sogar in Widerspruch dazu stehen, verkümmern. Wie bereits oben zitiert, der Erwerb von Gesundheitskompetenz braucht „gesunde Verhältnisse“.

Um welche Fertigkeiten geht es?

Nach offiziell in Österreich gängiger Gesundheitskompetenz-Definitionen sollten die Menschen in der Lage sein, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um Entscheidungen bzgl. Krankheitenbewältigung treffen zu können (ÖPGK). Nutbeam (2000) sieht das Erfordernis sich im Gesundheitssystem zurecht zu finden; darunter ist mehr als Entscheidungen aufgrund von eigenständig erschlossener Gesundheitsinformationen zu treffen zu verstehen. Weiters sieht Nutbeam den Bedarf an kommunikativen, interaktiven Fähigkeiten, die den Menschen eine aktive Rolle im Gesundheitssystem einzunehmen ermöglichen, und auf einer dritten Ebene die Fähigkeit der kritischen Auseinandersetzung mit relevanten Informationen, dem Gesundheitssystem und den die Gesundheit determinierenden Verhältnissen.

Für ein selbstbestimmtes Agierens im Gesundheitssystem braucht es als Erstes die Bildungsgrundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen, das Arbeiten im und mit Internet muss man heutzutage sicher dazuzählen. Auch kommunikative Fertigkeiten – die eigenen Bedürfnisse und Sichtweisen artikulieren, sich in andere hinein fühlen, in einer Debatte aus These und Antithese eine Synthese entwickeln, im Dialog eigenen und andere Sichtweisen reflektieren– sollten bereits im Bildungssystem erworben werden. Die Bildungsergebnisse, insbesondere bei sozial Benachteiligten, zeigen bei der Erfüllung dieser Zielsetzungen allerdings großen Aufholbedarf.

Die elementare Fertigkeit für selbstbestimmtes Handeln ist Entscheidungen frei treffen, aus potenziellen Handlungsoptionen wählen zu können. Voraussetzung dafür ist die entwickelte Interdependenz zu den umgebenden Autoritäten. Diese Autoritäten können Menschen (Lehrende, Vorgesetzte, ÄrztInnen), Gruppen(Gesellschafts)strukturen, Gewohnheiten, soziale Normen, bestimmte Einstellungen oder auch äußerliche Umstände sein. Um eine eigene Wahl durch eigenständiges Abwägen der Für und Wider treffen zu können (Interdependenz), muss das Individuum den Vorgaben der Autoritäten blind zu folgen (Dependenz) überwunden und sich über die prinzipielle Negation der Autorität (Counterdependenz) hinausentwickelt haben. Ein hoher Anspruch an die Menschen, speziell in Zeiten, da die Autoritäten Alternativlosigkeit, Stand der Wissenschaft, fehlende Evidenz oder Sparzwang als Totschlagargumente vor sich herschieben, zum Teil sogar manipulativ, mit „fake news“ operieren. Mit der Überwindung der Abhängigkeit einher geht die Fertigkeit des kritischen Hinterfragens der sich bietenden Informationen.

Gelegenheiten eigenständige Entscheidungen zu treffen, für sich persönlich sowie in und für seine Gemeinschaft, entwickeln Interdependenz und kritisches Hinterfragen. Diese Lernchancen müssen sich überall bieten, dort wo die Menschen spielen, lernen, arbeiten und lieben. Wenn den Jugendlichen in der Schule die Daten nur eingetrichtert werden, den Arbeitnehmenden ein autonomes Arbeiten in Betrieb verwehrt ist oder im Lebensbereich von der Obrigkeit Mitwirkung auf die Stimmabgabe bei den Wahlen reduziert ist, fehlt es den Menschen an der Praxis. Ein selbstbestimmtes Agieren im Gesundheitssystem kann schwer erwartet werden.

Mangelndes Wollen

Damit Menschen im Gesundheitssystem sich einbringen und Einfluss nehmen, ist es mit einem ausreichenden Gesundheitswissen und einem Set an Fertigkeiten zur Selbstorientierung nicht getan. Die Menschen müssen sich aktiv einbringen wollen, es braucht eine ausreichende Motivation und die Überzeugung, dafür auch zuständig zu sein.

Fehlende Motivation sich einzubringen

Die Gesundheitskompetenz-Definition des European Health Literacy Consortium (ÖPGK) sieht Wissen, Fähigkeiten und Motivation als Grunderfordernisse für Gesundheitskompetenz. Des Öfteren werden diese drei Aspekte mit den drei Komponenten des Kohärenzgefühls, dem Konzept von Aron Antonovski (1997, S.34ff), gleichgesetzt. Wissen entspricht der Verstehbarkeit, Fähigkeiten der Handhabbarkeit und Motivation der Bedeutsamkeit. Ungeachtet der Frage, ob das Kohärenzgefühl „als eine stabile, dauerhafte und generalisierte Orientierung gegenüber der eigenen Welt, die eine Person durch das ganze Erwachsenenalter hindurch charakterisiert“ (Antonovski, 1997, S.163f) mit dem Konstrukt der Gesundheitskompetenz gleichgesetzt werden kann, weist die gesehene Entsprechung von Motivation und Bedeutung auf ein grundlegendes Missverständnis hin. Der naturwissenschaftlichen Ursachen-Wirkungs-Logik gemäß müssen die Menschen, wenn sie den Einblick in die wissenschaftlich belegten Funktionsweisen gewonnen haben, sie in die Lage versetzt wurden, das wissenschaftlich Richtige zu tun, und ihnen die objektive Bedeutung der für sie erforderlichen Maßnahme vermittelt wurde, das gewünschte Verhalten zeigen. Tun sie es nicht, dienen dann Konstrukte, wie der „innere Schweinehund“, zur Erklärung. Allerdings: „Wenn andere alles für uns entscheiden - wenn sie die Aufgaben stellen, die Regeln formulieren und die Ergebnisse managen - und wir in der Angelegenheit nichts zu sagen haben, werden wir zu Objekten reduziert. Eine Welt, die wir somit gleichgültig gegenüber unseren Handlungen erleben, wird schließlich eine Welt ohne jede Bedeutung.“ (Antonovski, 1997, S.93)

Der Mensch muss sich als autonomes Subjekt erleben, um sich selbstverwirklichend einbringen zu können und zu wollen. Anerkennende Verhältnisse sind nach Axel Honneth dafür Voraussetzung, sie ermöglichen die gerechte gesellschaftliche Teilhabe bzw. Partizipation des Menschen (Riegler, 2015; S.112). Nur das Gefühl, grundsätzlich in seiner/ihrer besonderen Natur anerkannt und bejaht zu werden, lässt in einem Menschen das erforderliche Maß an Selbstvertrauen entstehen. (Honneth, 2018, S.66). Es sind die drei Anerkennungsformen der Liebe, des Rechts und der Wertschätzung, die erst zusammengenommen die sozialen Bedingungen schaffen. (Honneth, 2018, S.271) „Dabei kann sich der Akt der Anerkennung nicht in bloßen Worten der symbolischen Äußerungen erschöpfen, weil erst durch die entsprechenden Verhaltensweisen die Glaubwürdigkeit erzeugt wird, die für das anerkannte Subjekt normativ von Bedeutung ist.“ (Honneth, 2018, S.318f)

- Die Anerkennung in der Sphäre der Liebe erfolgt über eine zugewandte Beziehungsgestaltung, über ein Sich-Erzählen-Können in einem angstfreien Raum (Riegler, 2015; S.113). Die intersubjektive Erfahrung der Liebe verhilft zu einer emotionalen Sicherheit, eigene Bedürfnisse und Empfindungen zu äußern (Honneth, 2018, S.172). Im Krankheitenbewältigungsapparat ist die Beziehung ÄrztIn PatientIn zentral und prägend. Sieht man sich beispielshaft diese Gespräche im niedergelassenen allgemeinmedizinischen Bereich an (wobei anzunehmen ist, dass es hier noch am Besten ist) dann dauert ein derartiges Gespräch durchschnittlich 8,7 Minuten (Sator et.al, 2015, S.24f), somit wenig Zeit für Sich-Erzählen-Können. Dass der/die DurchschnittspatientIn bereits nach 18 Sekunden von dem/der DurchschnittsärztIn in seinem/ihrem Redefluss unterbrochen wird, obwohl er/sie in 90 Sekunden die Beschwerden geschildert hätte (Konsument.at), wird dem Menschen nicht eine zugewandte Beziehungsgestaltung erleben lassen (und dabei wäre es nicht einmal um den Menschen, sondern erst um die Beschwerden gegangen).

- Bei der Anerkennung in der Sphäre des Rechts sieht es auch nicht besser aus. Es gibt zwar gesetzlich verankerte PatientInnenrechte, nur wie erlebt diese der Mensch. Informationskonvolute werden vorab zur Unterschrift vorgelegt, für den Menschen erscheinen sie als rechtliche Absicherung der ÄrztInnen, da sie in Sprache und Umfang überfordern, vermitteln sie nicht Rechte zu haben. Auf die Defizite bei den Rechten der den Krankheitenbewältigungsapparat Nutzenden wird unten noch gesondert eingegangen.

- Auch die Sphäre der Wertschätzung ist defizitär und gerade bei den sozial Benachteiligten. Besser Situierte erleben sich in anderen Lebensbereichen als autonome Subjekte und können diese Selbstschätzung als Ressource für sich ins Gesundheitssystem mitnehmen. Sozial Benachteiligten fehlt diese Quelle, es fehlt Ihnen aber auch am Geld, um sich ein Mehr an Anerkennung in Gesundheitssystem kaufen zu können. So zeigt die oben zitierte Studie über die Gesprächsdauer, dass in Wahlordinationen die zeitliche Zuwendung signifikant um fast 50% (statt 7,9 Minuten in Kassenordinationen 11,5 Minuten in Wahlordinationen) höher ist (Sator et.al, 2015, S.25).

Sozial Benachteiligte tragen im Gesundheitssystem Defizite aus den anderen Lebensbereichen mit, die ihre Möglichkeiten aber auch Schwerpunktsetzungen für Gesundheit bestimmen (vgl. Abel, 2015, S.17f). Wenn beispielsweise der leitende Arzt eines Forschungsprojekts zu Bewegungsmangel ausführt, dass dieser auf die „Sucht nach Faulheit“ zurückzuführen ist (wko.at), dann gibt das nicht nur fachlich zu denken, es signalisiert auch Geringschätzung gegenüber den Lebenszwängen, gerade der sozial benachteiligten Menschen.

Das Gesundheitssystem fördert bei den es Nutzenden in allen drei Sphären der Anerkennung kaum Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung im Umgang mit Gesundheit und Krankheit, das Gefühl anerkannt und bejaht zu werden. Dies wäre aber Voraussetzung, dass sich die Menschen als autonome Subjekte ins Gesundheitssystem einbringen, selbstbestimmt agieren und Einfluss nehmen. Das gilt ganz besonders für sozial benachteiligte Menschen.

Nach Albert Badura entsteht Motivation aus dem Glauben, dass das beabsichtige Ergebnis eines bestimmten Verhaltens für einen selbst einen Wert hat, dass das Ausführen des Verhaltens tatsächlich zu diesem Ergebnis führen wird und dass man dieses Verhalten erfolgreich ausführen kann (Antonovski, 1997, S.67). Das Können – Wissen und Fertigkeiten – ist Voraussetzung für das Wollen. Aus den bei der Bildung des Wissens und der Entwicklung der Fertigkeiten gemachten Erfahrungen entsteht der Glaube, die Erwartungen an das Ergebnis und die Selbstwirksamkeit. Eigene Erfolgserfahrungen stärken die Selbstwirksamkeitserwartung am meisten, aber auch die Beobachtung des Erfolgs bei anderen und die verbale Verstärkung durch Zuspruch von Vertrauenspersonen können ebenfalls die Erwartungshaltung stärken (Lippe/Renneberg, 2006, S.44). Ein aktives Einbringen der Menschen benötigt positive Erfahrungen der selbstbestimmten Einflussnahme im Gesundheitssystem, selbst gemacht oder bei anderen beobachtet. Ohne die Erfahrung etwas bewirken zu können, wird es den Nutzenden an Motivation sich einzubringen fehlen.

Gefühl nicht zuständig zu sein

Die Überzeugung zuständig zu sein ist Voraussetzung für die selbstbestimmte Einflussnahme bei Fragen der Krankheitenbewältigung. Die Menschen erleben, dass ihnen im Gesundheitssystem von den Autoritäten zu den unterschiedlichsten Themen was zu tun ist vorgegeben wird. Sie erleben dabei aber auch, dass ihnen weder die Informationen in Umfang und Form für eine selbstbestimmte Entscheidung bereitgestellt, noch maßgebliche Rechte zuerkannt werden. Sie erleben, wie auch in vielen anderen Lebens- und Arbeitsbereichen, dass ihnen im Krankheitenbewältigungsapparat mittels Postulierens der Eigenverantwortung das (Er)Tragen der Ergebnisse zugeschoben, eine selbstbestimmte Teilhabe an den Prozessen aber nicht ermöglicht wird. Dieser wahrgenommene Widerspruch findet seine Auflösung, indem sich die Menschen dann auch nicht zuständig fühlen, darauf warten, dass das Notwendige von der Obrigkeit erledigt wird.

Die Wahrnehmung einer Zuständigkeit in Fragen der Krankheitenbewältigung ist auch von den Einschätzungen zu Gesundheit und Krankheit abhängig; welche Vorstellung haben die Menschen über das Entstehen von Krankheiten bzw. über ihre Möglichkeiten dies zu verhindern. Diese Einstellungen unterscheiden sich zwischen den Milieus in der Gesellschaft beträchtlich. Meinen die oberen modern bis neuorientierten Milieus, dass es auf einen technisch unterstützten präventiven Lebensstil ankommt, sehen die mittleren moderneren Milieus einen ganzheitlich präventiven Lebensstil gefordert. Die traditionellen Milieus hingegen bauen auf die Reparaturmedizin, bei auftretenden Problemen wähnen sie die Verantwortung für ihre Wiederherstellung bei den ÄrztInnen. Die unteren moderneren Milieus achten wenig auf ihre Gesundheit - der Körper als belastbares Material; geht es gar nicht mehr, ist die Rettungsmedizin gefordert (Wippermann et.al., 2011, S.39). Abhängig von diesem Verständnis sehen die Menschen der verschiedenen Milieus in den vier Feldern der Krankheitenbewältigung – Vermeidung, Früherkennung, Therapie, Rehabilitation – ihre Zuständigkeit. Sie sind für Versprechungen des Gesundheitssystems empfänglich, dass manifestierte Beeinträchtigungen mittels Operation oder Medikation wieder gänzlich beseitigt werden können, ohne selbst etwas beitragen zu müssen.

Mangelnde unterstützende Ressourcen

Das Wirken für Gesundheitskompetenz wendet sich weg von der Konzentration auf die Defizite der das Gesundheitssystem Nutzenden hin zur Erhöhung der Nutzbarkeit des Krankheitenbewältigungsapparats. Durch Reduktion der Komplexität, durch Steigerung der Fähigkeiten der Strukturen, der ExpertInnen und der Prozesse des Gesundheitssystems auf die Nutzenden in ihrer Vielfalt einzugehen, wird Wesentliches für die Verbesserung des selbstbestimmten Einflusses durch die Nutzenden geleistet.

Der individuellen Gesundheitskompetenz sind Grenzen gesetzt. Das liegt in den Menschen selbst (Veranlagungen, Beeinträchtigungen) oder in den Verhältnissen, die sie geprägt haben oder prägen. Das kann aber auch in der spezifischen Situation der Hilfsbedürftigkeit durch eine Erkrankung liegen: in der Not braucht es Sicherheit und Vertrauen, sich im Rauschen der Informationen zu orientieren überfordert, ein kritisches Hinterfragen der einem „heilenden“ ExpertInnen belastet zusätzlich. Selbstbestimmte Einflussnahme erfordert diese Grenzen zu überwinden. Bzgl. der Grenzen liegt die Lösung nicht in der Weiterentwicklung des Krankheitenbewältigungsapparats, sondern in der Bereitstellung von Ressourcen, außerhalb des Apparats, zur Stützung der Nutzenden bei ihrer selbstbestimmten Einflussnahme. An diesen unterstützenden Ressourcen mangelt es, die Nutzenden verfügen nur ungenügend über Entscheidungsgrundlagen, Hilfssysteme abseits der schwindenden familiären/Community Unterstützung fehlen.

Fehlende Hilfssysteme für Nutzende

Schwindende familiäre/Community Unterstützung

Den Wert der Unterstützung durch eine/n Vertraute/n im Krankheitenbewältigungsapparat erschließt sich, wenn man im Krankenhaus mit einer schweren Erkrankung einliegt. Abseits des moralischen Beistands ist die kommunikative und zum Teil auch kritische hinterfragende Unterstützung beim Umgang mit den Abläufen und den ExpertInnen der Abteilung von großem Nutzen.

Generell erweist sich die Unterstützung aus dem nahen sozialen Umfeld als weisende Ressource für Entscheidungen betreffend Gesundheit und Krankheit. Selbst Personen, welchen aufgrund gängiger Messinstrumente eine geringe Gesundheitskompetenz zugeschrieben wird, gelingt es über die Mobilisierung ihrer sozialen Verbindungen und Netzwerke Gesundheitsinformationen zu finden und nutzbringend anzuwenden (Samerski, 2019, S.7).

Das Schrumpfen der Familienverbände, das Verdrängen von Hausmittel durch Medikamente und die zunehmende Anonymisierung in den Nachbarschaften schwächen die Ressource des unmittelbaren Umfelds. Hinzu kommt, dass die Bewältigung von Beeinträchtigungen auf den „Einkauf“ von, vornehmlich ärztlicher, ExpertInnen-Leistungen verlagert wird, die Unterstützung in und durch Netzwerke bleibt ungenützt. Die abnehmende Praxis des gegenseitigen Beistands mit Rat und Tat lässt das Wissen und die Fertigkeiten in den Familien, in den Communities schwinden.

Während in der regionalen Gesundheitsförderung die Entwicklung von „Gesunden Nachbarschaften“ erfolgreiche Praxis ist (vgl. gesunde-nachbarschaft.at), liegt in Österreich bei der Krankheitenbewältigung das Augenmerk auf der Drehscheibe Arzt/Ärztin ("Rund um den Hausarzt"). Die Primäre Gesundheitsversorgung soll von niedergelassenen AllgemeinmedizinerInnen ergänzt um andere Gesundheitsberufe, die unter ihrer Führung in einem Zentrum oder in einem Netzwerk wirken, geleistet werden. Die Bezeichnung dieses Konzepts – „Rund um den Hausarzt“ – statt ursprünglich „Das Team rund um den Patienten“ erzählt von der verfolgten Intention. Nicht die optimale Unterstützung der PatientInnen bzgl. Erkrankungen, sondern die Absicherung der HausärztInnen als bestimmende Dienstleistende in der primären Krankheitenbewältigung ist das Grundanliegen. Die international übliche Möglichkeit, dass bei Erfüllung gewisser Kriterien auch andere Gesundheitsdienstleistende erster Kontakt sind, ist nicht verankert (Tschachler, 2014, S.10). Eine Stärkung bzw. Unterstützung informeller Netzwerke rund um die PatientInnen ist überhaupt nicht vorgesehen. Ein alternatives Verständnis für die Unterstützung der Menschen (hier insbesondere im Pflegebereich) spiegelt das Zwiebelmodell des niederländischen Vorzeigeunternehmens Buurtzorg (nomen est omen, zu deutsch Nachbarschaftshilfe). Im Mittelpunkt steht der zu unterstützende Mensch, der als erstes im Selbstmanagement gestärkt wird. Umschließend dazu werden informelle Netzwerke aufgebaut und begleitet. Braucht es zusätzliche Leistungen werden diese in der nächst äußeren Schalen aus dem Team von Buurtzorg (hoch qualifizierte Pflegekräfte) erbracht. Erst als äußere Schale kommt das formale Netzwerk, vergleichbar mit dem Konzept „Rund um den Hausarzt“. Dieses Modell ist nicht nur kostengünstiger (in der Pflege; bestens belegt), es stärkt die Gesundheitskompetenz der Menschen selbst und ihrer Hilfssysteme.

Gesunde Nachbarschaften und bei konkreten Erkrankungen diesbzgl. Selbsthilfegruppen wirken in Richtung Stärkung familiärer/Community Unterstützung. Es braucht aber eine systemische Anerkennung der Bedeutung von informellen (Laien)Gesundheitsnetzwerken rund um die Menschen, nicht statt der medizinischen Teams, sondern ihnen vorgelagert. Dies fördert nicht nur die individuelle Gesundheitskompetenz, durch die bewusstere Auseinandersetzung mit Fragen der Krankheitenbewältigung und des diesbezüglichen Apparats wächst in der Bevölkerung auch die Kompetenz Rechte für PatientInnen einzufordern und sich für deren Umsetzung einzubringen.

Keine institutionelle Vertretung der das Gesundheitssystem Nutzenden

Aus systemischer Perspektive sind die Nutzenden des Gesundheitssystems darin erst verankert, wenn ihre Rechte und Interessen mit der Etablierung einer Institution über eine legitime Vertretung verfügen.

Auf individueller Ebene (Microebene) ist es am Individuum seine/ihre Rechte und Interessen durchzusetzen; in Anbetracht der Größe und Kompliziertheit des Gegenübers benötigen die Individuen einer beistehenden Unterstützung durch eine Nutzenden-Vertretung.

Auf kollektiver Ebene sind die gemeinsamen Rechte und Interessen der Nutzenden gebündelt zu vertreten, zum einen gegenüber Gesundheitsleistungsbetrieben betreffend Organisation und Management von Leistungsangebot und -erbringung (Mesoebene) und zum anderen gegenüber den gesundheitspolitisch Agierenden hinsichtlich der gesundheitspolitischen Steuerung (Macroebene) (Forster, 2015, S.13).

Mit der eigenständigen Vertretung werden die Nutzenden zu eigenständigen AkteurInnen in den Ausverhandlungsprozessen, die Einforderung der Nutzenden-Interessen stärkt die Position gegenüber den Leistungserbringenden im System und signalisiert den Nutzenden, dass sie Einfluss auf das Gesundheitssystem nehmen können und sollen. Die Nutzenden werden von behandelten Objekten zu handelnden Subjekten im Gesundheitssystem.

Die Rechte der einzelnen PatientInnen (Microebene) in Österreich sind gesetzlich geschützt. Sie sind in der „Patientencharta“ zusammengefasst. Die Überschriften dazu sind das Recht auf Behandlung und Pflege, die Achtung der PatientInnenwürde, Selbstbestimmung (Aufklärung und Zustimmung zur Behandlung) und das Recht auf Information und Dokumentation. Zur Unterstützung bei der Wahrnehmung dieser individuellen Rechte sind in jedem Bundesland PatientInnenanwaltschaften eingerichtet (oesterreich.gv.at). Diese informieren über PatientInnenrechte und vermitteln bei Streitfällen, klären Mängel und Missstände auf und unterstützen bei der außergerichtlichen Streitbeilegung nach Behandlungsfehlern (gesundheit.gv.at). Eingerichtet von den Landesregierungen (zB § 22 Sbg. Krankenanstaltengesetz, § 1 Abs.2 NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaftsgesetz) ist ihre Funktion der Ausgleich zwischen den (verletzten) Rechten der PatientInnen und den vom Land getragenen Krankenanstalten, ein Eskalationsschutz bei erlebter Verletzung von PatientInnenrechten. Zur letztendlichen Durchsetzung ihrer individuellen Rechte sind die PatientInnen auf die private anwaltliche Vertretung vor Gericht angewiesen.

Die PatientInnen sind im Vergleich zu Arbeitnehmenden in einer schlechteren Position. Arbeitnehmende haben mit der Arbeiterkammer eine kompetente und mächtige Vertretung zur Seite, welche die Arbeitnehmende auch vor Gericht vertritt; allerdings erst nach Prüfung, ob das Anliegen des/der Arbeitnehmenden auch gerechtfertigt erscheint (übernimmt die Arbeiterkammer nicht, bleibt die private anwaltliche Vertretung weiter offen). Die Rolle der Arbeiterkammer erhöht einerseits die Chancen des Individuums Recht zu bekommen, darüber hinaus stärkt sie die Arbeitnehmenden, denn viele Arbeitgebende holen sich bei Streitigkeiten zur Rechtslage die Einschätzung der Arbeiterkammer ein und orientieren sich danach.

Ist das mediative Wirken der Patientenanwaltschaften schon ein großer Fortschritt, wäre erst eine Unterstützung der PatientInnen gleich den Arbeitnehmenden eine Vertretung der Nutzenden-Interessen auf Microebene.

Auf der Mesoebene haben die PatientInnenenanwaltschaften auch ihren gesetzlichen Auftrag, vor allem in der Vermittlung der Nutzenden-Erfahrungen zwecks Qualitätsmanagements und dem Einbringen eigener Expertise bei Weiterentwicklungen; Mitentscheidungsrechte fehlen. Die Träger der Krankenanstalten in Österreich sind überwiegend die Länder, die PatientInnenanwaltschaften sind von den Landesregierungen eingesetzt. Eine selbständige Nutzenden-Vertretung braucht Unabhängigkeit und auch die Möglichkeit durch ihr Votum Maßnahmen zu verhindern.

Beispiel für eine adäquate Nutzenden-Vertretung auf Leistungsträgerebene ist der „Clientenraad“ in den Niederlanden. Basierend auf einem Gesetz aus 1996 muss jedes Krankenhaus, jede Pflege- und Alteneinrichtung in den Niederlanden einen KlientInnenrat einrichten. Dabei handelt es sich um obligatorische Beratungsorgane der Leitungen von Krankenhäusern, Langzeit-und Reha-Einrichtungen mit dem Recht auf Information des Managements zum Budget, zu Organisations-und Ressourcenänderungen sowie ein Recht auf Aussprache mit dem Management. Gestärkt wird die Position des KlientInnenrats durch ein Berufungsrecht an ein Schiedsgericht bei Nichtbeachtung von Einwänden sowie durch ein Vetorecht gegen Entscheidungen, die das alltägliche Leben von PatientInnen in der Einrichtung betreffen. Rekrutiert werden die Mitglieder durch Ausschreibung und vor allem durch persönliches Ansprechen geeignet erscheinender Personen; ein kleinerer Teil wird von PatientInnenorganisationen delegiert. (Forster, 2015, S.32)

Der KlientInnenrat hat eine gewisse Ähnlichkeit zu betriebsrätlichen Vertretung der Arbeitnehmendeninteressen in den Betrieben. Die Nutzenden bzw. deren Angehörige sind unmittelbar bei Fragen der Organisation und des Leistungsangebots eingebunden, sie finden Gehör und bestimmen mit. Herausforderung dabei ist einmal die Durchsetzung der zuerkannten Rechte gegenüber dem Management und zum anderen die ausreichende Kompetenz der Mitglieder der KlientInnenrates. Diese Schwierigkeiten stellen sich auch den Betriebsräten; die Lösung dort ist neben der gewerkschaftlichen Begleitung die Unterstützung durch die Arbeiterkammer. Diese investiert in die Qualifizierung der Betriebsratsmitglieder und stellt den Betriebsräten beratende ExpertInnen zur Seite.

Eine in dieser Form aufgestellte Nutzenden-Vertretung eröffnet den Nutzenden (und ihren Angehörigen) in den Gesundheitsleistungsorganisationen eine neue Rolle, aus Leistungsempfängern werden Mitgestalter, in den Augen sowohl des Managements, der Gesundheitsberufe und der Financiers, als auch der Nutzenden selbst. Sie sehen die Option selbstbestimmt Einfluss zu nehmen.

Auf der Macroebene sind die Interessen der Nutzenden nur dann im Gesundheitssystem repräsentiert, wenn auf gesetzlicher Basis eine eigenständige, unabhängige Institution die Nutzenden neben politisch Verantwortlichen, Leistungsfinanzierenden und Leistungserbringenden zu vertreten verankert und ermächtigt ist. Andernfalls liegt die Definitionsmacht über die Interessen der Nutzenden bei den anderen Interessensgruppen. Und wie die gelebte Praxis zeigt, sprechen die anderen Interessensgruppen bei derzeitigem Fehlen der Nutzenden-Vertretung jetzt gerne über PatientInnen-Interessen (Groth, 2020, S.17) oder gerieren sich zu dessen Anwalt (zB: Dr. J. Steinhart (Obmann der Bundeskurie niedergelassener Ärzte in ÖÄK) im Ö1-Interview 18.12.19: „Wir fühlen uns auch als Anwalt der Patienten ...“).

Aufgabe der institutionellen Nutzenden-Vertretung muss die Mitbestimmung in allen Fragen des Gesundheitssystems sein (es gibt nichts im Gesundheitssystem, dass nicht die Interessen der dieses Nutzenden betrifft), auf formeller (in Steuerungsgremien, Kommissionen, Beiräten) wie auf informeller Ebene (insbesondere bei der öffentlichen Meinungsbildung). Über Partizipation hinausgehend müssen die Interessen artikuliert, verhandelt und gegebenenfalls auch erstritten werden können. Als Negativbeispiel sei die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) in Österreich angeführt. Diese Akte ist eine deutliche Stärkung der Position der Nutzenden im Gesundheitssystem. Die Nutzenden erhalten Verfügungsgewalt über ihre Befunde (und damit erst freie ÄrztInwahl), Informationslücken über ihre Behandlung(en) werden geschlossen, die Nachvollziehbarkeit bei Komplikationen ist erleichtert, Mehrfachuntersuchungen entfallen. Diese Vorteile gehen jedoch zu Lasten der Ärzteschaft, die mittels ihrer Interessenvertretung die Einführung verhindert bzw. verzögert. Mit großem finanziellem Aufwand präsentiert sich die Ärztekammer öffentlich als Vertreter der PatientInnen und macht Stimmung gegen deren Interessen. Gäbe es die Nutzenden-Vertretung auf Augenhöhe zur Ärztekammer, könnten die Interessen der PatientInnen nicht vorgeschoben werden.

Wer könnte im Gesundheitssystem die Rechte und Interessen der PatientInnen auf der Macroebene vertreten?

Den PatientInnenanwaltschaften sind beratende Mitwirkungsrechte in Gesetzgebungsverfahren eingeräumt. Im öffentlichen Diskurs schaffen es vor allem die PatientInnenanwälte aus Niederösterreich und Wien im Interesse der Nutzenden Argumente einzubringen. Wie bereits bei Micro- und Mesoebene ausgeführt, haben sie, der Landesverwaltung zugehörig, jedoch nur vermittelnde Funktion. Um den kollektiven Bedürfnissen und Interessen der Nutzenden das notwendige Gehör zu verschaffen, braucht es eine unabhängige Institution, die ausschließlich diesen dient und die gegebenenfalls auch auf Konfrontation gehen kann.

In einem umfangreichen Gutachten zur Bürger- und Patientenbeteiligung im österreichischen Gesundheitssystem analysiert Forster (2015) im Auftrag der ARGE Selbsthilfe Österreich die Möglichkeiten der Partizipation der Nutzenden. Er sieht in den Selbsthilfeorganisationen und ihrem Dachverband sowie in bundesweiten themenspezifischen Selbsthilfeorganisationen das Potenzial für die Wahrnehmung von Mitwirkungsrechten im Gesundheitssystem bzw. bei ihren Akteuren (Bund, Länder, Sozialversicherungen). Allerdings ist dieses Potenzial noch zu entwickeln, über gesetzliche Legitimierung, die Bereitstellung von Ressourcen und die Verankerung von Standards und organisatorischer Strukturen für die Kompetenz- und Qualitätssicherung von PatientInnenvertretungen (Forster, 2015, S.75). Die Erschließung des Erfahrungswissens der das Gesundheitssystem Nutzenden zwecks Qualitätssicherung sowie das kritische Hinterfragen des ExpertInnenwissens (Groth, 2020, S.17) kann von diesem Verbund geleistet werden. Selbsthilfegruppen sind eine wichtige Ressource für die Nutzenden des Gesundheitssystem, befördern über ihr selbstorganisiertes Wirken die Gesundheitskompetenz, bilden aber nur einen Teilbereich des Gesundheitssystems und diesen auf jeweilige Krankheiten fokussiert ab. Ihr Zweck ist die bestmögliche Bewältigung der jeweiligen Erkrankungen, wodurch Abhängigkeiten zum Krankheitenbewältigungsapparat und aufgrund fehlender gesetzlich gesicherter Finanzierung zu den sie Finanzierenden (oftmals Pharmafirmen) bestehen. Dass dieses Netz unterschiedlichster Bedürfnisse und Erfahrungen als wirkungsvolle Vertretung der Interessen der Nutzenden des Gesundheitssystems, auch gegen Widerstand, agieren kann, ist zu bezweifeln.

Die Nutzenden-Vertretung muss über ein ausreichendes Machtpotenzial verfügen. Maßstab ist dabei die stärkste Interessengruppe abseits der Financiers, die Ärztekammer. Ausgestattet mit dem Privileg, eine Kammerumlage als Pflichtbeitrag einzuheben, verfügt die Ärztekammer über eine finanzielle Basis, die ihr nicht nur bzgl. Expertise, sondern auch bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung in die Hände spielt. Solange die Interessen der ÄrztInnen durch eine Körperschaft öffentlichen Rechts vertreten werden, ist es für die anderen Interessensgruppen im Gesundheitswesen, so auch für die Nutzenden, erforderlich, ihr Wirken auch über eine eigene Kammer zu organisieren. Der Aufbau einer eigenen Körperschaft öffentlichen Rechts für Patientinnen und Patienten erscheint allerdings höchst unrealistisch, weshalb zu überlegen bleibt, ob diese Agenden nicht in einer bestehenden Kammer verankert werden können. Hier bietet sich als einzige die Arbeiterkammer an. Sie beweist bei der Vertretung der Interessen der Arbeitnehmenden und der KonsumentInnen ihre Potenziale. Mit der institutionellen Verankerung in der Arbeiterkammer bekämen die Nutzenden-Interessen im Diskurs um die besten Lösungen im Gesundheitssystem eine starke Position, nicht nur auf der Macro-, auch auf der Meso- und Mircoebene.

Stellt sich die Frage nach der Legitimation und dem Wissen über die Nutzenden-Interessen der Arbeiterkammer. Die Nutzenden des Gesundheitssystems umfassen weit mehr als die ArbeiterInnen und Angestellten in Österreich, die Kammerwahl wird zur Legitimierung nicht ausreichen. Es müssen daher Wege der mitbestimmenden Einbindung von das Gesundheitssystem-Nutzenden entwickelt werden. Auf diesem Weg können auch Interessen von Nutzenden-Gruppen erschlossen und in den Diskurs eingebracht werden. Zu den Nutzenden-Gruppen zählen insbesondere die Selbsthilfeorganisationen, die einzubinden und zu unterstützen sind. Das gilt ebenso für Mitglieder von KlientInnenräten und von informellen Laien(nachbarschafts)gesundheitsnetzwerke, sofern in diese Richtung Aufbauarbeit geleistet wurde. Auch die Unterstützung von Nutzenden bei der Durchsetzung ihrer individuellen Rechte im Gesundheitssystem verbindet mit deren Bedürfnissen und Interessen.

Kein Kompetenzzentrum Nutzenden-Information

Vor der Inanspruchnahme der Leistungsangebote des Gesundheitssystems haben für die potenziellen Nutzenden drei Arten von Informationen besondere Relevanz. Welche Angebote/Behandlungen gibt es zur (frühzeitigen) Bewältigung einer Erkrankung? Wie ist eine angebotene Behandlung zu beurteilen, ist sie von Nutzen, bei welchen Risiken bzw. Schaden? Wer bietet jeweilige Leistungen an und wie ist deren Qualität einzuschätzen? Für ein selbstbestimmtes Agieren in Gesundheitssystems ist die Bereitstellung dieser Informationen Grundvoraussetzung. Dabei sollen die Nutzenden ihre Energie nicht für Finden, Verstehen und Beurteilen verwenden bzw. nicht dazu besondere Kompetenzen entwickeln müssen, vielmehr sollten diese Informationen zu ihrer Hilfestellung leicht zugänglich, verständlich, wissensbasiert und frei von geschäftlichen Interessen bereitgestellt werden. Diese Unterstützung kann (die Fülle an gelieferten Ergebnissen überfordert) und darf (die gelieferten Ergebnisse folgen wirtschaftlichen Interessen) Internet-Suchmaschinen nicht überantwortet werden. Es bedarf eines einzig den Interessen der Nutzenden verpflichteten Kompetenzzentrums, das für die Nutzenden vorab die benötigten qualitätsgesicherten Informationen am Markt der Daten zusammenträgt, über Netzwerke aus kompetenten Institutionen einholt und über die eigene Expertise erarbeitet und zusammenstellt.

PatientIn ist jede Person, die Leistungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens in Anspruch nimmt oder ihrer aufgrund ihres Gesundheitszustandes bedarf (Art.1 (2) Patientencharta). KonsumentIn/VerbraucherIn ist das Gegenüber in einem Rechtsgeschäft zu einem Unternehmen, zu dessen Betrieb das abgeschlossene Geschäft gehört (§ 1 (1) Konsumentenschutzgesetz). Rechtlich sind PatientInnen, die Nutzenden des Gesundheitssystems, somit KonsumentInnen. Dass ihnen ihr Gegenüber aufgrund von Expertise, Erfahrung und wirtschaftlicher Potenz überlegen ist, verbindet sie ebenfalls. Stellt sich die Frage, ob sich Erfahrungen aus dem KonsumentInnenschutz für den Schutz der das Gesundheitssystem Nutzenden nutzen lassen.

Mit der Patientencharta hat der österreichische Gesetzgeber den KonsumentInnenschutz für das Gesundheitssystem bereits weiterentwickelt.

Mit den PatientInnenanwaltschaften steht auch den Nutzenden des Gesundheitssystems eine Unterstützung bei Problemen zu Seite; allerdings nur schlichtend und nicht unabhängig von den wesentlichen Leistungserbringern.

Wesentliche Ressource für die KonsumentInnen in Österreich ist der Verein für Konsumenteninformation. Sein Ziel ist es, KonsumentInnen zu informieren, zu beraten und gemeinsam für die Durchsetzung ihrer Rechte zu kämpfen. Er hilft bei komplexen Entscheidungen in allen Lebenslagen und bietet ganzheitliche Angebote – unabhängig von Wirtschaftsinteressen, objektiv in der Bewertung und kompetent in der Umsetzung (vki.at). Die ursprünglich von allen Sozialpartnern (derzeit nur mehr Bundesarbeiterkammer) getragene, unter Einbindung des Bundes als außerordentliches Mitglied, Organisation steht für verlässliche KonsumentInnen-Information in Österreich. Im VKI ist ein Modell für die PatientInnen-Information zu sehen. Als zentrale, von wirtschaftlichen Interessen unabhängige, objektiv bewertende und kompetente Drehscheibe stellt sie Informationen für die das Gesundheitssystem Nutzenden bereit. Diese Grundlagen kann sie selbst erarbeiten – vergleichbar der Tests des VKI – oder aus einem Netzwerk aus kompetenten Institutionen (im Gesundheitswesen sind im Unterschied zum KonsumentInnenschutz eine Vielzahl an Forschenden, insbesondere Universitäten und Fachhochschulen, tätig) beziehen. Über die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, lassen sich ebenfalls hilfreiche Informationen sichern bzw. wertvolle Anregungen holen. So der deutsche IGeL-Monitor, der den Nutzen und Schaden von medizinischen Leistungen, die die Nutzenden selbst bezahlen müssen, aufzeigt. Weniger anwenderfreundlich, aber ebenso hilfereich in Deutschland der „ThemenCheck Medizin“ des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (iqwig.de).

Ein solches zentrales Kompetenzzentrum für PatientInnen-Information sollte sich nur auf die drei oben angeführten Fragen konzentrieren; mit dem Anspruch zu allen Belangen von Gesundheit und Krankheit Informationen bereitzustellen, würde das Zentrum überfordert und die zentrale Informationsaufgabe wäre für die das Gesundheitssystem Nutzenden nicht mehr erkennbar. Diese bedürfen für eine selbstbestimmte Entscheidung betreffend der Inanspruchnahme von Leistungen im Gesundheitssystem einen Überblick über (frühzeitige) Bewältigungsmöglichkeiten von Erkrankungen, deren Nutzen und Schaden sowie einer Qualitätsbeurteilung der Leistungserbringer (so hilfreich Klinksuche.at, das Portal des Gesundheitsministeriums, bei der Suche nach dem Krankenhaus für eine Behandlung ist, fehlt zusätzlich zu der ausgewiesenen Anzahl der Fälle, der durchschnittlicher Verweildauer und den vagen Informationen zum Qualitätsmanagement die Transparenz hinsichtlich eingetretener Komplikationen).

Im KonsumentInnenschutz haben sich Qualitätssiegel etabliert, mittels deren KonsumentInnen Orientierung bei ihren Entscheidungen finden. Voraussetzung für den Nutzen für die KonsumentInnen ist, dass hinter dem Siegel eine absolut vertrauenswürdige, frei von wirtschaftlichen Interessen stehende Organisation steht und dass es nicht durch eine Überfülle an Siegeln zu Verwirrung und deren Entwertung kommt. Das Kompetenzzentrum für Gesundheitssystem-Nutzenden-Information sollte mit derartigen Auszeichnungen beauftragt werden. Die Tests des VKI und die Ausweisung der Ergebnisse auf Produkten zeigen einen Weg.

Nicht beispielgebend ist der VKI betreffend der Finanzierung des Kompetenzzentrums. Dass sich dieses seine Arbeit zu weit mehr als der Hälfte selbst finanzieren muss, erscheint schon beim KonsumentInnenschutz problematisch, ist bei PatientInnenschutz inakzeptabel. Gerade sozial Benachteiligte benötigen Hilfestellung um Einfluss nehmen zu können und zu wollen; indem man von ihnen finanzielle Beiträge einfordert, verfestigt man die Chancenungleichheit im Gesundheitssystem.

Ungenügende Entscheidungsgrundlagen

Um Entscheidungen bzgl. der Bewältigung (Vermeidung, Früherkennung, Therapie, Rehabilitation) von Erkrankungen treffen zu können, sind Informationen nötig. Die Menschen müssen diese finden, verstehen, beurteilen und anwenden können. Der einfache, billige Weg für das Gesundheitssystem ist von den Nutzenden einzufordern, dass sie dafür die notwendige Kompetenz einbringen. Der leidvolle - weil in das Machtgefüge eingreifend - Weg für das Gesundheitssystem ist, insbesondere mit Blick auf sozial Benachteilige, Informationen zentral, leicht verständlich und frei von wirtschaftlichem Interesse bereitzustellen. Liegen die Informationen vor, müssen sie noch angewandt werden, muss auf ihrer Grundlage eine Entscheidung getroffen werden. Diese Aufgabe kann, darf einem/r selbstbestimmten Nutzenden nicht abgenommen werden, allerdings kann sie über die Bereitstellung von Entscheidungshilfen erleichtert werden.

Die Informationsbereitstellung erfolgt derzeit nach dem Koordinationsprinzip Markt. Wer was beizutragen hat, bietet seine Informationen der Öffentlichkeit dar, durch das world wide web wesentlich erleichtert. Je größer das finanzielle Potenzial, umso größer die Chance nachgefragt zu werden. Dieses Koordinationsprinzip fördert die Vielfalt und den Fortschritt, erhöht aber für die Suchenden den Aufwand enorm.

„Gute“ Gesundheitsinformationen sollen unabhängig, unverzerrt, geschlechtergerecht, verlässlich, verständlich und auf Evidenz basierend sein, so die Österreichische Plattform für Gesundheitskompetenz. 15 Qualitätskriterien für gute Gesundheitsinformation wurden entwickelt (ÖPGK). Auch wenn die Informationen „gut“ sind, führen sie in ihrer Überfülle zu einem „Rauschen“, in dem man dann auch nichts mehr versteht. Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs, gesundheit.gv.at, lebt vor, wie aus dem Anspruch über alles zu informieren, Überforderung und damit einhergehend eingeschränkter Nutzen erwächst.

Es braucht das Koordinationsprinzip Organisation, das für die jeweilige Fragestellungen der Menschen das Relevante, verlässlich und unabhängig, aus dem Rauschen herausfiltert. Das zuvor argumentierte Kompetenzzentrum für PatientInnen-Information wäre eine Lösung.

Eine bewusste Entscheidungsfindung erfolgt in mehreren Schritten. Nachdem man das Problem formuliert hat, gilt es Informationen zu beschaffen und diese zu würdigen, Lösungsalternativen zu suchen, diese miteinander zu vergleichen, sie zu bewerten und dann eine Auswahl zu treffen. Für die Auswahl sind nicht nur Sachargumente entscheidend, auch grundsätzliche Einstellungen und Nebenaspekte, die im Zuge der Entscheidungsfindung aufgetaucht sind. Um die Menschen in diesem Prozess zu unterstützen kann einiges mehr als die Bereitstellung von Informationen geleistet werden.

Entscheidungshilfen führen die Menschen bei bestimmten Problemstellungen durch den Entscheidungsprozess (Beispiel: Mammographiescreening von Gemeinsamer Bundesausschuss). In diesen Denkanleitungen wird zu Beginn die Ausgangslage, insbesondere die Krankheitsrisiken, umschrieben, dann die Maßnahme vorgestellt, Nutzen und Risiken/Schaden der Maßnahme verständlich aufgezeigt und zum Schluss wird Raum für die Gegenüberstellung der persönlichen Argumente für und gegen die Maßnahme geboten. Aspekten, die während des Durcharbeitens aufgekommen sind, können notiert und zur Abschlussbewertung hinzu genommen werden. Die Entscheidungsgrundlagen sind erarbeitet, die Auswahl trifft dann die/der jeweilige Nutzende.

In Zeiten der Digitalisierung sollte es eine Kleinigkeit sein, diese Entscheidungshilfen elektronisch zu servicieren, dass was der/dem User wichtig erscheint, für oder gegen die Maßnahme, wird markiert und am Ende automatisch nebeneinander unter Ausweis eventuell aufgekommener Nebenaspekte aufgelistet. Die digitale Entscheidungshilfe errechnet nicht die Entscheidung, sie stellt die Argumente übersichtlich bereit.

Derartige Entscheidungshilfen wären die optimale Unterstützung für ein selbstbestimmtes Agieren der Nutzenden im Gesundheitssystem. Verwunderlicher Weise gibt es sie kaum, schon gar nicht digital unterstützt.

Hemmende Verhältnisse

Es ist das große Verdienst der HLS-EU-Studie die Probleme bei der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in den Blick der Entwicklungsarbeit am Gesundheitssystems gerückt zu haben. Dass das zugrundeliegende Gesundheitskomptenz-Maß nicht nur die Kompetenz der das Gesundheitssystem Nutzenden, sondern gleichzeitig auch die Schwierigkeiten der Verhältnisse im Gesundheitssystem erhoben hat (Pelikan, 2013, S.25), hat den Fokus von der ausschließlichen Bewertung der Unzulänglichkeit der Menschen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Verhältnissen im Krankheitenbewältigungsapparat erweitert.

Der unzureichende Einfluss, das unzureichende selbstbestimmte Handeln der das Gesundheitssystem Nutzenden liegt zum einen in den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und Potenzialen. Die individuelle Gesundheitskompetenz ist ungenügend, aufgrund von Defiziten bei Wissen und Fertigkeiten und bei der Bereitschaft sich einzubringen. Es mangelt zudem an Unterstützung der Nutzenden bei ihrem Agieren im Gesundheitssystem. Der Beistand aus dem nahen sozialen Umfeld schwindet. Das Fehlen einer institutionellen Vertretung der Interessen der Nutzenden hält diese im Gesundheitssystem statt als mitbestimmende Subjekte als behandelte Objekte nieder. Das Fehlen eines Kompetenzzentrums für Nutzenden-Informationen führt bei der Informationsüberflut bzgl. Krankheitenbewältigung-Optionen zur Überforderung, selbstbestimmtes Entscheiden erleichternde Entscheidungshilfen stehen kaum zur Verfügung.

Die unzureichende Kompetenz selbstbestimmt Entscheidungen zu Fragen der Krankheitenbewältigung zu fällen liegt zum anderen in den dieses hemmenden Verhältnissen im Gesundheitssystem. Der selbstbestimmte Nutzende widerspricht oder ist mancher Logik im Gesundheitssystem hinderlich. Herrschende Strukturen und Abläufe im Krankheitenbewältigungsapparat sind zu oft nicht Nutzenden adäquat, die Einflussnahme durch die Nutzenden wird erschwert bis verunmöglicht.

Logiken, die hindern

Einnahmenmaximierung

Unsere Wohlstandsgesellschaften fußen auf dem stetigen Wachstum der Wirtschaftsleistung. Um das zu gewährleisten müssen permanent neue Bedürfnisse bei den Menschen geweckt werden. Mit fortschreitendem Wohlstand wird das allerdings immer schwieriger. Der Gesundheitsmarkt ist die große Hoffnung. Wohlstandserkrankungen folgen dem Wachstum, die Menschen werden immer älter, der medizinische Fortschritt ermöglicht bessere Krankheitenbewältigung, die leiblichen Bedürfnisse sind gesichert (zumindest bei der finanzkräftigen Zielgruppe), das leibliche Wohl kann bedient werden und (nach Schopenhauer) „ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Die Angebote zur Bewältigung von Krankheiten florieren, zum einen, weil die Wissenschaft stetig neue, wirksamere Bewältigungsmethoden erarbeitet und zum anderen, weil das als „krank“ zu Bewältigende immer weiter ausgedehnt wird:

- Herausforderungen des Lebens werden pathologisiert (Medikalisierung),

- Nicht-Krankhaftes zur Erkrankung erklärt (disease mongering),

- durch Verschiebung von Erkrankungsgrenzwerten werden gesunde zu kranken Menschen (zuletzt Senkung des Normwerts für Blutdruck von 140/90 auf 130/80; von einem Tag auf den anderen hatten 32 Mio. US-AmerikanerInnen die Diagnose Bluthochdruck; in Herz Heute 1/2018, S.10),

- vor allem alten Menschen werden Medikamente und noch mehr Medikamente verschrieben, ohne die Rücksicht auf Nebenwirkungen (Multimedikation).

Mit der Definitionsmacht über Gesundheit und Krankheit werden die Einnahmen am Gesundheitsmarkt, im Gesundheitssystem maximiert. In der Grundhaltung, dass für die Gesundheit, sprich die Bewältigung von Erkrankungen, nichts zu teuer sein kann, werden die Preise für Produkte und Dienstleistungen nach oben getrieben. Reichen die Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr aus, kommen Selbstbehalte, Zusatzversicherungen und die Sonderbehandlung für die finanziell Begüterten.

Befördert wird diese Logik durch den Umstand, dass die Leistungsanbietenden nach Quantität (welche einzelnen Leistungen wurden erbracht) und nicht nach Qualität (welche gewünschten Wirkungen wurden erzielt) entlohnt werden. Solange die Leistungsanbietenden bei den Menschen Erkrankungen behandeln, sprudeln die Einnahmen, sind die Menschen frei von Erkrankungen versiegen die Einnahmen.

Der Logik des diagnostizieren und konzipieren von Erkrankungen zwecks Einnahmenwachstum laufen selbstbestimmte Nutzenden im Gesundheitssystem zuwider. Sie definieren selbst ihren Bewältigungsbedarf, hinterfragen die angebotenen Lösungen kritisch, wollen bei der Maßnahmenumsetzung Einfluss nehmen und bewerten die erzielten Ergebnisse. Die Einnahmenmaximierung wird behindert, der zeitliche Aufwand und damit die Kosten der Anbietenden erhöhen sich.

Nutzende des Krankheitenbewältigungsapparats, die den Vorgaben der ExpertInnen und den Schritten der Abläufe folgen, bei Bedarf Informationen finden, verstehen, beurteilen und dann gleich anwenden, sind nicht nur für die Aufrechterhaltung der Machtstrukturen, sondern auch kostentechnisch für das Gesundheitssystem vorteilhaft. Je weniger Zeit, dem teuerste Faktor im System, für die Nutzenden des Apparats bereitgestellt werden muss, umso besser (zumindest bei der vordergründigen Betrachtung; Folgekosten dieser Vorgehensweise betreffen dann andere oder erhöhen eventuell sogar durch erneuten Leistungsbedarf die Einnahmen).

Kosten = Menge x Preis

Die Einnahmenfixierung und -maximierung der Leistenden im Gesundheitssystem treibt den Preis - die Gehälter, die Honorare, Anschaffungskosten für Geräte, Medikamente und Verbrauchsmaterial uam. – in die Höhe. Die Kosten, der Finanzierungsbedarf des Krankheitenbewältigungsapparats, sind primär öffentlich finanziert und somit im Wachstum begrenzt. Ein Ausweg ist das Abschieben der finanziellen Last auf die Nutzenden selbst, über Selbstbehalte, Leistungsbegrenzungen oder Mehrklassen-Medizin. Ein anderer, vielbegangener Weg setzt bei der Menge an; wird der Preis für die zeitliche Betreuung der Nutzenden bei etwa gleichbleibendem Finanzierungsvolumen höher, kann durch Senkung des erforderlichen Qualifizierungsniveaus und vor allem durch Verringerung der Menge, der aufzuwendenden Zeit, reagiert werden. Es kommt ein Teufelskreis ins Laufen: in immer kürzer Zeit muss immer mehr geleistet werden, das lassen sich die Leistenden durch immer höhere Einnahmen vergüten, wodurch die Zeit wieder gekürzt werden muss oder geringer Qualifizierte beigezogen werden (dadurch reduziert sich die Zeit der höher Qualifizierten für den/die jeweils zu Behandelnde), das führt zu Unzufriedenheit, die durch höhere Einnahmen abgegolten werden muss, ...

Hauptverlierende dieser Logik sind die Nutzenden des Gesundheitssystems. Die Betreuungs-Zeit für ihren Bewältigungsbedarf wird reduziert, sie sind mit einer zunehmenden Zahl an Gegenüber (zukünftig wohl vermehrt Maschinen) konfrontiert, statt ganzheitlicher Unterstützung wird diese fragmentiert. Selbstbestimmte, Einfluss nehmende Nutzende sind mit dieser Logik nicht vereinbar. Sie stellen Ansprüche, hinterfragen und lassen nicht einfach mit sich verfahren, auf individueller wie auf kollektiver Ebene im Gesundheitssystem.

Behandlung als Objekt

„Um sich als „Wissenschaft“ ausweisen zu können, muss die naturwissenschaftliche Medizin von Anfang an eine kategorische Beschneidung vornehmen. Sie muss am Menschen zwischen Subjekt und Objekt trennen, sie muss den Menschen als anonymen Vertreter der Spezies, als nur in dieser Hinsicht natürliches Wesen auffassen.“ (Mitscherlich, 2010, S.84) Da die wissenschaftliche Fundierung des Handelns im Gesundheitssystem Grundbedingung ist (und weitestgehend sein muss), sehen sich die dieses Nutzenden mit dem Verlust ihrer Individualität, einer Fokussierung auf die objektive Erkrankung, deren Symptome sie tragen, konfrontiert. Evidenzen definieren das Problem und weisen den Weg; der Mensch wird auf die biologische Dimension reduziert, Identität (das jeweilige Bild von sich und der Welt) und soziale Verbundenheit sind nicht von Belang. Die demotivierende Wirkung der Behandlung als Objekt für die Nutzenden wurde oben bereits dargelegt. Die Evidenz-Ausrichtung prägt auch die Wahrnehmung und die Haltung der ExpertInnen, insbesondere der ÄrztInnen, im Gesundheitssystem. Gefragt wird, was zur Diagnose der Erkrankung unerlässlich ist. Mittels technischer Hilfsmittel wissen sie in kurzer Zeit mehr, als die PatientInnen leiblich von sich wissen können. Je reicher objektive Untersuchungsmethoden zur Verfügung stehen, desto spärlicher die Aufmerksamkeit, die die ÄrztInnen den Menschen als Subjekte entgegenbringen (Mitscherlich, 2010, S.85). Die das Gesundheitssystem Nutzenden werden durch die Brille der naturwissenschaftlichen Norm betrachtet, wahrgenommen werden die Abweichungen und behandelt wird zwecks Normanpassung.

Die Logik der Evidenzbasierung ist von zentraler Bedeutung für die Qualitätssicherung im Gesundheitssystem. Sie trägt in sich aber die Gefahr (und für die Machthabenden die Chance), dass a priori die Handlungsoptionen festgelegt sind, sodass die Nutzenden nur mehr zwischen akzeptieren oder ablehnen wählen können. Nur in zynischer Betrachtung lässt sich hier von Einflussnahme durch die Nutzenden sprechen.

Herrschaftsanspruch des Ärztestandes